Cosa succede esattamente durante un infarto?

L’infarto è causato, molto semplicemente, da un’interruzione dell’afflusso di sangue – e quindi di ossigeno – al muscolo cardiaco, che porta alla necrosi dei tessuti.

In alcuni pazienti, capita anche che l’insufficiente apporto di ossigeno al cuore sia determinato da una forte anemia e bassi livelli di emoglobina.

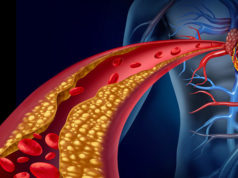

In ogni caso i meccanismi patogenetici più comuni sono quelli dello spasmo e dell’ostruzione di un’arteria coronaria.

Il risultato è che le cellule cardiache rimangono senza “il nutrimento” trasportato dal sangue e muoiono, riducendo la capacità del muscolo di pompare; l’estensione della zona colpita determina la gravità generale del danno, che a volte come sappiamo può essere fatale.

Quale meccanismo determina più precisamente l’interruzione del passaggio del sangue?

Per quanto riguarda l’occlusione – parziale o totale – dell’arteria possiamo dire che si può verificare a causa di un accumulo dei grassi presenti nel sangue sulla parete interna del vaso (le cosiddette placche aterosclerotiche), oppure a seguito della formazione di un trombo, ovvero di un coagulo che ostruisce la coronaria. Quest’ultimo è comunque spesso legato alla presenza delle placche: quando una di queste si rompe, infatti, si scatena una reazione che porta le piastrine a riparare la lesione formando un’aggregazione di cellule che interrompe il flusso sanguigno.

Un aspetto allarmante che tengo a sottolineare è che ultimamente vediamo arrivare in ospedale sempre più pazienti infartuati molto giovani: spesso è in questi casi l’abuso di cocaina o altre sostanze stupefacenti a scatenare uno spasmo con improvvisa riduzione del flusso coronarico.

In seguito all’evento acuto, quanto tempo c’è a disposizione per intervenire?

Naturalmente prima si interviene, maggiori sono le possibilità di recuperare la lesione del miocardio. Per dare un’indicazione più precisa dei tempi, possiamo dire che l’ideale sarebbe riuscire a effettuare il ricovero entro un’ora / un’ora e mezza.

Questo in generale, perché poi tutto dipende dal tipo di infarto. Quando l’occlusione della coronaria è completa, il cosiddetto STEMI, è indispensabile intervenire precocemente, in caso di NSTEMI, cioè di occlusione incompleta e temporanea, si può in teoria “prendersela più comoda”, con la possibilità di effettuare l’angioplastica entro 24/48 ore.

Anche in questo caso di minore gravità, tuttavia, se il paziente ha forti aritmie, dolori continui, o importanti alterazioni degli esami di laboratorio, è indispensabile procedere con celerità.

In tutti i casi quindi è fondamentale una diagnosi precoce. Accennava prima a esami di laboratorio: di cosa si tratta?

Sono dei test diagnostici per determinare se vi sia stato o meno l’infarto: l’esame consiste nel misurare la concentrazione nel sangue di troponina, ovvero degli enzimi solitamente contenuti nelle cellule cardiache che, in caso di necrosi vengono rimessi in circolo. L’esame viene ripetuto alcune volte nelle ore successive alla comparsa dei sintomi, così da poter valutare l’entità dell’eventuale infarto in base ai valori riscontrati.

Parlando di “gravità” dell’attacco cardiaco, che differenza c’è tra infarto e ischemia?

L’infarto, come accennato, porta a una necrosi dei tessuti cardiaci, mentre l’ischemia è caratterizzata da un rallentamento del flusso, senza ancora la presenza di lesioni. Potremmo definirla come una sorta di “anticamera dell’infarto”.

Semplificando in termini di tempo, quando il sintomo doloroso dura più di 30 minuti è probabile che si verifichi una necrosi e che quindi si tratti di infarto, mentre dolori fugaci di 5-10 minuti indicano più facilmente un’ischemia. È chiaro in ogni caso che si tratta di valutazioni puramente teoriche, che vanno poi confermate caso per caso.

Si possono verificare infarti a organi differenti dal cuore?

Il meccanismo dell’infarto è comune a tutti gli organi; possono verificarsi ad esempio infarti cerebrali o intestinali quando un’ostruzione dei vasi sanguigni porta alla necrosi dei tessuti.

Un’altra eventualità possibile è che, nel caso di infarto del miocardio, partano piccoli emboli che causano occlusioni secondarie e danni ad altri organi. La stessa cosa può raramente accadere durante procedure interventistiche come le sostituzioni valvolari.

Parlando di epidemiologia, possiamo dare qualche dato poco conosciuto?

Riguardo la prevalenza dell’infarto i dati riguardo a fasce d’età e sesso sono quelli noti: è un problema più diffuso tra gli uomini, l’incidenza nelle donne è in aumento, e in ogni caso la distribuzione dopo gli 80 anni tende a riallinearsi.

Il dato statistico più interessante è invece che ultimamente stiamo assistendo a un significativo aumento dei reinfarti. Il motivo principale è la crescita del numero di pazienti che sopravvivono a un primo evento, grazie alla tempestività e all’efficacia degli interventi e delle terapie oggi disponibili. Si viene così a creare una popolazione di pazienti infartuati di età sempre più elevata, magari con presenza di comorbilità, che presentano dunque un alto rischio di recidive e che vanno seguiti e gestiti con attenzione nel postinfarto.

Quali sono le terapie più efficaci nella prevenzione secondaria?

Ai pazienti dimessi dopo un infarto vengono prescritti diversi farmaci: dagli ACE-inibitori ai doppi antiaggreganti, dalle statine agli Omega-3.

La difficoltà principale per il paziente è rappresentata in questi casi dalla gestione di una terapia così complessa. In particolare è molto importante il mantenimento del corretto dosaggio; i farmaci di Omega-3, ad esempio, sono molto efficaci come prevenzione delle aritmie e come trattamento per l’ipertrigliceridemia, ma il loro effetto è strettamente legato all’assunzione in quantità adeguata (1 grammo al giorno raccomandato come antiaritmico nel postinfarto; 3 grammi al giorno per i trigliceridi elevati), come evidenziato da molti studi.

Il problema della scarsa aderenza terapeutica si deve affrontare con uno scrupoloso follow up da parte del medico: soprattutto è fondamentale una prima visita entro 40 giorni dall’infarto, per verificare eventuali problemi del paziente nel seguire i trattamenti prescritti.

Tornando alla necessità di effettuare diagnosi precoci, esiste la possibilità di individuare tra i soggetti a rischio quelli con la probabilità maggiore di essere colpiti da un infarto?

Seguendo il modello americano, dovremmo senz’altro impegnare più risorse sui soggetti davvero a rischio, come quelli dalla forte familiarità e magari con prove da sforzo “incerte”.

Anche in presenza di una coronarografia normale varrebbe la pena utilizzare nuove metodiche, come l’OCT (Tomografia a Coerenza Ottica) e l’IVUS (Ecografia Intracoronarica), che forniscono immagini ad alta risoluzione con le quali è possibile valutare estensione e composizione della placca aterosclerotica, e individuare eventuali placche “soft” piene di grasso che possono rompersi facilmente, così da poter nel caso intervenire tempestivamente con una terapia aggressiva.